広域連合が財政運営を行い、市町村では保険料徴収と窓口業務を行います。また、被保険者は保険料を納付し、広域連合が交付する被保険者証を医療機関に提示して診療を受けます。

75歳以上の方

75歳の誕生日から被保険者となります

65歳〜74歳で、一定の障がいがある方

申請をし、広域連合の認定を受けた方が被保険者となります。

65歳〜74歳で一定の障がいがある方は、これまでの医療保険を継続するか、脱退して後期高齢者医療制度に加入するか選択ができます。また、後期高齢者医療制度に加入した後も、元の医療保険の加入要件を満たせば再び元の医療保険に再加入することも可能です。加入・脱退の手続きについては、お住まいの市町村窓口にご相談ください。

| 種別 | 障がいの程度 |

|---|---|

| 障害年金 | 1級 〜 2級 |

| 身体障害者手帳 | 1級 〜 3級 |

| 4級(音声機能または言語機能障がい) | |

| 4級(下肢障害1・3・4号) | |

| 療育手帳 | A(重度、最重度) |

| 精神障害者手帳 | 1級 〜 2級 |

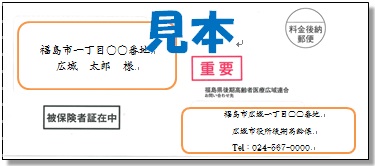

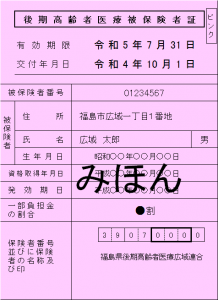

後期高齢者医療制度に加入された方は、被保険者証がお住まいの市町村より送付されます。被保険者証は1人に1枚交付となります。医療機関で診療を受けるときは被保険者証を忘れずに提示してください。

※年度ごとの新しい被保険者証については、白色の封筒で7月下旬頃お手元に届くように各市町村から郵送いたしますので、不明な点などあれば、各市町村にお問い合わせください。

被保険者証の記載内容

医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、3割(現役並み所得者)、2割(一定以上所得者)、1割(3割・2割を除く被保険者)となります。

被保険者本人や世帯の所得に応じて所得区分が異なります。

医療機関に支払う医療費負担の割合と1ヵ月の医療費自己負担限度額が変わりますので、必要な方はお住まいの市町村や税務署で所得の申告をしてください。

なお、世帯員の中に所得の申告が済んでいない方がいる場合においても、所得区分に影響が生じる場合がありますのでご注意ください。

| 所得区分 |

負担割合 |

所得基準 |

|---|---|---|

| 現役並み所得III | 3割 |

住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方 |

| 現役並み所得II | 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方 | |

| 現役並み所得I | 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方 | |

| 一般II | 2割 | 住民税課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯で 「年金収入」+「その他の合計所得金額」が ・被保険者が1人の場合 200万円以上 ・被保険者が2人以上の場合 合計320万円以上 |

| 一般I | 1割 | 住民税課税世帯で、「2割」及び「3割」の要件に当てはまらない方 |

| 区分II | 世帯の全員が住民税非課税で「区分1」以外の方 | |

| 区分I | 世帯の全員が住民税非課税かつそれぞれの所得が0円で、公的年金収入が80万円以下の方 |

注)「住民税課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。

「課税標準」の額とは、前年の収入から経費分を控除した後の所得(給与所得控除や公的年金等控除等後の所得)から、さらに所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額です。

(注)「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。

遺族年金や障害年金は含みません。

(注)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から、公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。

(注)住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。

現役並み所得者「3割」負担のうち、次の表に該当する方は、「1割」または「2割」負担となります。該当するかどうかについては、お住まいの市町村までお問い合わせください。

| 世帯区分 | 収入の額 |

|---|---|

| 被保険者が1人の世帯 | 被保険者の収入が383万円未満 |

| 被保険者が2人以上の世帯 | 被保険者の収入の合計が520万円未満 |

| 被保険者が1人で同世帯に70〜74歳の方がいる世帯 | 被保険者と70歳〜74歳の方の収入の合計が520万未満 |

福島県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の皆様に自己の健康管理と医療に対する関心を高めていただくために、毎年1回「医療費のお知らせ」を送付しています。

1月から12月までの「医療費のお知らせ」を、翌年2月下旬より順次発送しますので、到着しましたら、ご自分の受診状況等について確認をお願いします。

なお、県内全域に順次発送する関係上、個別の発送には応じられませんので、ご了承願います。

この「医療費のお知らせ」は、原則再発行しませんので、なくさないように大切に保管してください。

1)この「医療費のお知らせ」が届いてからの申請やお支払い等のお手続きはありません。

2)この「医療費のお知らせ」は、医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)に基づき、「医療費(10割)総額」や「自己負担相当額」などを記載しています。なお、対象期間内に医療機関への受診がなかった場合は、通知は発行されません。

3)受診された医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)の情報を取得するのに時間がかかる場合があります。そのため、受診した医療機関等の全てが掲載されていないことがあります。

4)「自己負担相当額」には、差額ベッド代や診断書料等の健康保険適用外の費用は含まれておりません。

5)この「医療費のお知らせ」を確定申告の参考資料として使用する場合において、「自己負担相当額」と実際に負担した額が異なるときは、補填された金額(高額療養費等)を差し引くなど、ご自身で訂正し、申告してください。なお、医療費控除の詳細に関することは、最寄りの税務署等にお問い合わせください。

6)傷病名、調剤名などの診療内容については、直接医療機関等へお問い合わせください。

7)診療内容を審査した結果、減額査定等に該当した場合は、備考欄に「*」が表示されています。

8)確定申告を急がれる場合は、領収書により申告手続きをお願いいたします。

受診された医療機関等や受診年月、日数及び医療費について、ご不明な点等がございましたら、福島県後期高齢者医療広域連合(電話番号:024-528-9025 代表)までご連絡ください。

従来の医療費控除の特例として、平成29年分の確定申告から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を受けることができます。

「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」とは、購入したスイッチOJT医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入費用について、所得控除を受けることができるものです。

「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の概要については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

この適用を受けるには、個人がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(以下「一定の取組」という。)を行い、確定申告書の提出の際に、一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提出する必要があります。

「一定の取組」を行ったことの証明方法については、厚生労働省の「一定の取組」の証明方法について [PDFファイル/125KB]をご確認ください。

後期高齢者健康診査を受診したが、結果通知表からのみでは一定の取組を行ったことを証明できない場合には、広域連合に後期高齢者健康診査を受診したことの証明を依頼することができます。

様式第1号「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」に必要事項を記入の上、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に提出してください。

市町村窓口で、受信状況を確認できた場合は証明書を発行します。

マイナンバー制度が始まることにより、平成28年1月から後期高齢者医療制度の届出書、申請書に個人番号(マイナンバー)を記載いただくこととなります。

下記の届出書、申請書を窓口に提出する際は、被保険者の方の個人番号(マイナンバー)とご本人を確認できる書類を提出いただきますようお願いいたします

高齢化の進展や医療技術の進歩等により、医療費が増加傾向にあります。医療費が増えると、給付費用をまかなうために保険料の引き上げ等により、被保険者の負担が増加することも考えられます。日頃から健康維持に努め、医療費を大切に使いましょう。

高齢社会の進行や医療技術の進歩等により医療費は増加傾向にありますが、医療費の増加は、医療費の一部に被保険者の方にご負担いただいている保険料が充てられていることから、保険料の引き上げを招きます。

被保険者各人が医療機関の適正な受診を心がけること等により、医療費の過大な増大が抑制されれば、被保険者の方の保険料負担の増加が抑制されることになります。

つきましては、被保険者の皆様の医療費の適正化へのご協力をお願いします。

接骨院や整骨院で受ける柔道整復師の施術には、次のように医療保険が適用されるものと適用されないものがあります。また、外傷性が明らかな場合に限られますので、施術を受ける際は、施術者に負傷の原因を正しく伝えるようお願いします。

なお、医療保険が適用されない場合は、全額自己負担となりますので、ご注意願います。

・打撲や捻挫等

・骨折や脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要となります。)

・単なる肩こりや筋肉疲労(疲労性や慢性的な要因によるもの)

・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善の見られない長期の施術

・病院などの保険医療機関で同じ負傷等を治療中の場合

・労災保険が適用される仕事中や通勤途上での負傷

医師の同意のないはり・きゅう・あんまマッサージ指圧の施術は、医療保険が適用されません。また、次のように医療保険が適用となる疾患も限られています。医療保険が適用されない場合は、全額自己負担となりますので、ご注意願います。

なお、医療保険の適用を受ける場合のはり・きゅう・あんまマッサージ指圧の施術の費用については、施術者が被保険者に代わって療養費の支給申請を行う受領委任制度となっていますので、施術が終了した後に療養費支給申請書に署名することが必要となりますので、ご注意願います。

神経痛、腰痛症、リウマチ、頸椎捻挫後遺症、五十肩、頸腕症候群

筋麻痺、関節拘縮

被保険者の方が、海外旅行中などの病気やけがについて、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合は、申請により医療保険の対象となる場合があります。対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。また、治療を目的として海外へ渡航した場合は、対象とはなりません。

なお、全国で海外療養費の不正請求が発生していることから、パスポートの提示等による渡航の事実の確認や海外の医療機関に対して受診した事実や受診した内容の確認等により支給申請に対する審査を強化し、不正請求に対しては、警察と連携して厳正な対応を行います。

令和2年12月に閣議決定された「全世代型社会保障改革の方針」をふまえ、外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介状なしで受診する方から徴収する「特別の料金」の額及び対象となる医療機関の範囲が変更となりました。

具体的な制度内容についてはこちらをご参照下さい。

紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて (外部リンク)