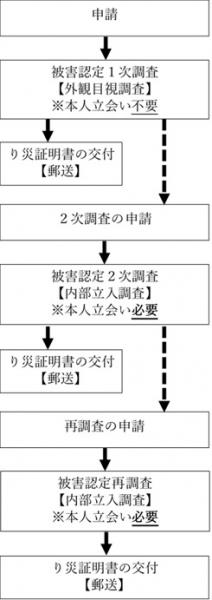

罹災調査の流れ

当ページの内容は令和3年9月1日時点のものです。

被害を受けた建物の調査(建物被害認定調査)について

建物被害認定調査は、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。

地震による被害

地震により被災した住家等に対する被害調査は、「外観目視調査(第1次調査)」から実施し、外観から損傷状況の目視等の調査によって、住家等の損害割合を算定して、被害認定基準運用指針に基づいて被害の程度を判定するものです。

第1次調査を実施した住家等の被災者から、特に申請があった場合には、外観目視調査に加えて内部立入調査(第2次調査)を実施することとしております。

水害による被害

水害により被災した住家等に対する被害調査は、津波、越流、堤防決壊等、水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することによる一定以上の損傷が発生している場合に限り、外観目視調査(第1次調査)により、住家等に係る浸水の深さ等を計測して、被害の程度を判定する簡易な方法によることが認められています。

外力が作用することによる一定以上の損傷が発生していない場合は、内部立入調査(第2次調査)によって、被害の程度を判定します。

罹災調査の流れ

1次調査と2次調査(再調査)の違い

- 1次調査・・・外観だけの調査を行う

- 地震の場合、個別の部位の損害を判定するのではなく、外観から判断できる部位だけで調査を行います。※屋根及び基礎以外の部位については、「壁(外壁)」として判定します。

- 水害の場合、外観の損傷状況及び浸水深により、住家の損害割合を算定します。

※申請方法は「罹災証明書について」をご確認ください。

- 2次調査・・・1次調査の結果に納得がいかない人に対して外観だけでなく部屋の中も見て詳細な調査を行う

- 詳細な調査になるため、事前に調査を行う家屋の図面の提出が必要となります。可能であれば建築当時の平面立面詳細図を、無ければ手書きの図面の提出を願います。

- 前に交付された「罹災証明書」は返却してもらいます。

- 調査を行う必要があることを確認するため、申請の際に調査が必要な箇所の聞き取りをさせていただきます。

- 2次調査(再調査)の結果、判定が下がる場合がありますので、申請の際に同意書の記入を願います。

- 被害の程度により調査時間が1~2時間程度かかります。当日の調査の進捗によっては予定通りの調査ができない場合がありますので、ご了承願います。

- 再調査では、2.〜5.までの手続き・調査を再度行い判定します。

損害割合を算出

木造・プレハブ家屋の場合:部位による構成比

- 1次調査(地震)・・・屋根:15%、外壁:75%、基礎:10%

- 1次調査(水害)・・・構成比なし(外観の損傷・状況浸水深による判定)

- 2次調査(共通)・・・屋根:15%、柱(又は耐力壁):15%、床(階段を含む。):10%、外壁:10%、内壁:10%、天井:5%、建具:15%、基礎:10%、設備:10%

罹災証明書を受け取った後

判定結果に納得がいかない場合には、罹災証明書の交付を受けた日から、別に指定する期日までに、2次調査・再調査を依頼することができます。

2次調査・再調査により、被害の程度が変更になった場合には、それより前に交付された証明書は、その効力を失います。

令和3年福島県沖地震での調査概要

- 発災月日 2月13日

- 申請受付 2月17日~

- 調査実施 2月24日~ ※2次調査は、「福島県建築士協会白河支部」及び「公益社団法人福島県不動産鑑定士協会」の協力を得て実施しました。

- 申請件数

- 1次調査 739件(うち31件は非住家であったため被災届出証明書扱い)

- 2次調査 138件

- 再調査 6件

- 2次調査・再調査による判定区分の変更状況

2次調査等の結果により、判定区分の変更なし91件(63%)、判定が上がった43件(30%)、下がった10件(7%)となりました。

- 変更なし 91件

- 一部損壊→準半壊 28件

- 一部損壊→半壊 4件

- 準半壊→半壊 10件

- 準半壊→全壊 1件

- 準半壊→一部損壊 8件

- 中規模半壊→準半壊 2件

問い合わせ先

アンケート

矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

- 【閲覧数】

- 【更新日】2024年8月15日

- 印刷する